メニュー

各館の日常

各館では、年間行事やイベント、サークル、毎日のアクティ ビティ、地域交流、特別食など、ご入居者に「笑顔」になっていただくための様々な取り組みを行っています。

食べる力 〜ふたたび口から食べられる力を取り戻す〜

このコーナーでは、口から食べることの大切さを伝えるとともに、嚥下障がいの予防方法や、嚥下食の作り方などを紹介していきます。

| しばらく口から食べていない方が以前のように食べようとすると、上手に飲み込めず誤嚥を起こしてしまう事があります。歩行練習でも転倒しないよう少しずつ歩く距離を延ばすように、食べる練習も量や形態を少しずつ変えながら安全に美味しく、楽しく続けることが大切です。 私たちスタッフは時に伴走者、時にコーチとなり、「口から食べる」というゴールを一緒に目指していきます。 |

2ヶ月の嚥下区訓練で経口摂取中心に!

| 脳血管疾患を患ったAさん(70代・女性)の場合、発症後約半年リハビリを続けるも病院の医師からは「経口摂取は難しい」と言われ、ゼリーを3口程度摂取するのが精一杯でした。 しかし、入居後も訪問リハビリ、看護スタッフによる経口摂取訓練、歯科医師による※VE検査等を行い、約2ヶ月で食事による嚥下区訓練を実施。日によっては全体の1/4程度の摂取が可能になりました。 もみの樹では、食べる力を取り戻す事で胃ろう中心から経口摂取中心の栄養摂取に移行できるよう、多職種で連携しながら取り組んでいます。 |

| ※VE検査…嚥下内視鏡を使った検査 |

「食べる力」=「吐き出す力」

| 「食べる力」というのは、「吐き出す力」も兼ね備えている事が重要です。誰でも飲食時にむせこむ事はあり、強い咳払いで吐き出せれば問題ありませんが、吐き出す力が弱いと、喉に残った物が気管に入り込み誤嚥につながってしまいます。 |

身近なもので吐き出す力の訓練を

|

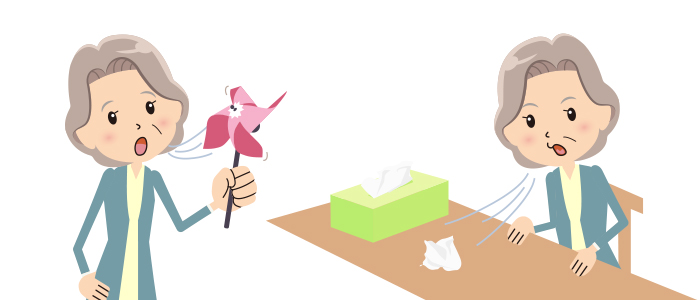

| (左)風車を吹く (右)丸めたティッシュを遠くに吹き飛ばす |

| 強い咳払いを保つためには呼吸機能の訓練が必要です。おもちゃの風車や巻き笛を吹く、丸めたティッシュを遠くに吹き飛ばすなどは、遊び感覚で吐き出す力を向上させる練習になります。 |