メニュー

各館の日常

各館では、年間行事やイベント、サークル、毎日のアクティ ビティ、地域交流、特別食など、ご入居者に「笑顔」になっていただくための様々な取り組みを行っています。

食べる力 〜食べ物は目からも味わう〜

このコーナーでは、口から食べることの大切さを伝えるとともに、嚥下障がいの予防方法や、嚥下食の作り方などを紹介していきます。

味覚の8割は、実は見た目で決まってる?!

| 味は、舌の味蕾と言う組織がキャッチして感じています。しかし、実は視覚(見た目)・嗅覚(匂い)・触覚(手触り・歯ごたえ)等の五感と、過去の食経験(おいしかった・まずかった等)を補完して初めて、味の情報は完成するというのをご存知でしたか?特に視覚の果たす役割は大きく、食事を「目で楽しむ」という言葉通り、まず「目で味わう」のです。「人は見た目が9割」などという本が、少し前に話題になりましたが、味覚も8割が見た目という報告があります。実際、視覚に障がいのある方のお手伝いをした時のこと。その日の献立とお皿の位置を説明したあと、自ら召上るのですが、いつもその方は「味がしない」とおっしゃるのです。 |

毎日の食事が食べるための判断力につながる

| 食べる力が落ちてくると、食べやすくするために細かくしたりミキサー状にすることがあります。そうすると、たとえ好物のエビフライでも、見た目が変わってしまいエビフライと認識するのが難しく、結果、せっかくの好物でも食欲が湧かず、前回お話しした「食欲のツボ」の刺激につながりにくくなってしまうのです。また、私たちは食べ物を見て、過去の食経験と照合し、「おいしそうなトンカツだけど、まだ熱そうだから少し待とう」、「付け合わせの野菜は苦手だから残そう」と美味しく安全に食べるための判断をします。その判断力を養うのは毎日の食事であり、その積み重ねが経験として活かされます。 |

いつまでも、好きなものが食べられる工夫を

| 現在は、形状がそのままでも食べやすく調理されている介護食品や惣菜等があります。こうしたものを活用したり、盛り付けや彩りをひと工夫する事で「食欲のツボ」や「過去の食経験」が刺激され、食べる力の活性化につながる事が期待できます。 |

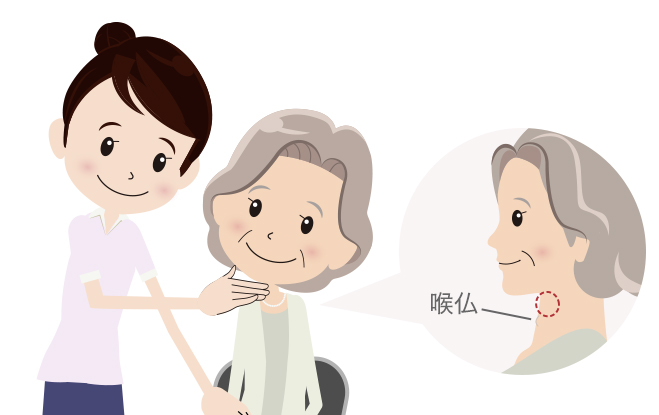

| 簡単に出来る嚥下力チェック | |

| RSSTー反復唾液嚥下テスト |

|

| ❶対象となる方に、肩の力を抜いて座ってもらい、喉仏の上に、人差し指と中指の腹部分を軽く当てます。 | |

| ❷30秒間、「ゴクン」とできる限り唾液を飲み込むよう指示します。 | |

| ❸30秒間に嚥下できた回数(唾液を飲み込んでゴクンと喉が動いた回数)を数えます。 | |

| 結果 | |||

|

30秒間に3回以上、嚥下できれば正常です。 |

|

2回以下の場合は要注意で、嚥下障がいの疑いがあります。 |

| 注意 |

| ・喉に指を強く当て過ぎると、嚥下しにくくなるので、軽く押さえるようにしましょう。 |

| ・口腔内が著しく乾燥している場合は、少量の水(1〜2cc)を含ませてから行うようにしましょう。 |